はじめに

前回の量子コンピュータ記事からずいぶん時が経ってしまいましたが、7月に開催された第2回量子コンピュータ勉強会の様子をご報告したいと思います(前回記事はこちら)。

第2回勉強会は主に量子コンピュータのハードウェア技術について学びました。入門的・総論的な内容だった第1回とは対照的に、ハードに関してより深く切り込んだ内容であり、体感難度はやや難しめでした。勉強会の内容を全て理解できたわけではありませんので、このレポートも誤解や誤り等あるかもしれません。もし不適切な箇所にお気づきの方がいらっしゃれば、ご指摘いただけると幸いです。

また今回の内容は、量子コンピュータの基本的な原理を知らないと本質的な理解は難しいかもしれません。そこで憚りながら、付録として量子コンピュータの基礎知識を簡単にまとめました。もし量子コンピュータの原理はあまりよくわかっていないという方がいらしたら、付録を一読された後にレポートをご覧いただければ幸いです。

QPARC・第2回基礎コース勉強会のレポート

- 勉強会概要

開催日時:7/17(金) 13:00~18:00

開催形式:Zoomによるオンラインセミナー

参加人数:80名

第2回はQCハードウェア技術の基礎・現在の開発動向・技術課題への理解を深めることが目的であり、その中でも超伝導QCと光QCのハードウェア技術について掘り下げて学習しました。また量子デバイスで使用される材料についても学びました。

- 講演内容

・超伝導量子ビットの技術動向と材料関連課題(東大博士課程 部谷謙太郎様)

超伝導素子を利用した量子コンピュータの原理・特徴・課題などについて講義されました。

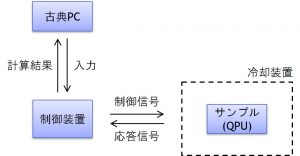

超伝導量子コンピュータの簡単な構成図を下に示します。量子ビットは「サンプル」と呼ばれる量子コンピュータの心臓部(CPUになぞらえてQPUとも呼ばれる)の中に集積され、熱ノイズによるエラーを抑制するため、冷却装置で0.01K以下の環境に保たれています。ユーザは通常のPCでプログラムを書き、それを制御装置に読み込ませると、制御装置はその命令を制御信号に変換してサンプルに情報を伝えます。また、サンプルが量子ビットの測定結果を応答信号として制御装置に伝えると、制御装置は人間の理解できる形で計算結果を出力してくれます。つまり超伝導量子コンピュータは、少なくともユーザの視点からは古典コンピュータと同様に取り扱うことができることになります。

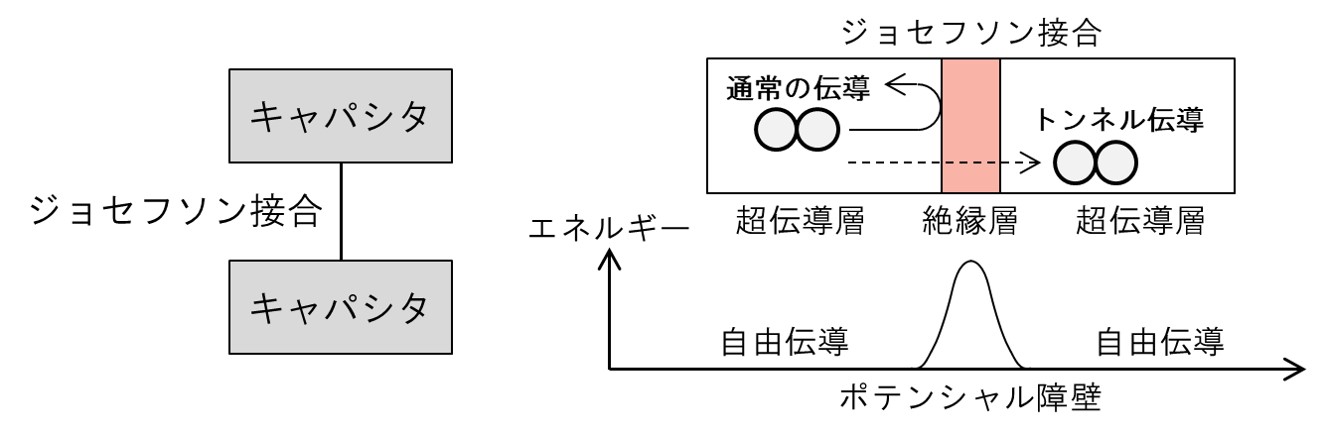

超伝導量子ビット(より正確には、電荷型超伝導量子ビット)の基本原理は、超伝導キャパシタに帯電した電荷の振動です。超伝導物質でできた電極同士をジョセフソン接合すると、通常の伝導による絶縁層通過は許されず、量子効果の一つであるトンネル効果による絶縁層通過のみが許された状況を作り出すことができます。これにより、~500マイクロ秒の量子状態(コヒーレンス状態)を保持することができます。一方、超伝導量子コンピュータの量子ゲート操作時間は1量子ビットゲートで数ナノ秒、2量子ビットゲートで数十~数百ナノ秒程度なので、原理的には数百個以上の量子ゲートを置くことが可能ということになります。

超伝導方式の主な課題は、シリコンバルク誘電損失の問題、準粒子発生の問題、熱損失の問題の3つです。シリコンバルク誘電損失とは、キャパシタの材料であるシリコンの分極が量子ビットの働きを阻害してしまうことで、この現象のため、コヒーレンス時間は数ミリ秒程度で頭打ちとなってしまいます。対策としては、電極の端を曲げたり削ったりすることでこの効果をある程度抑えることができます。準粒子発生問題とは、準粒子の発生により超伝導の部分的な破れが発生してしまうことで、赤外線照射や超伝導転移温度の高い材料を電極に採用することで、この効果を抑制できるそうです。また熱損失問題とは、室温で生成された制御信号がサンプル(QPU)の置かれた極低温では大きく減衰してしまう問題で、損失率は99.9999%にも上ります。対策としては、最初から極低温で制御信号を生成する方法が試みられています。

超伝導方式は現実的な量子ビット集積化の見通しを持っているため、今のところ実用化に一番近い方式と期待されている(2020年7月の時点で54量子ビットを実現)一方で、まだまだ技術的課題は多いと締めくくられています。

・光量子コンピュータの技術動向と材料関連課題(東大准教授 武田俊太郎先生)

光子を量子ビットとする量子コンピュータの原理・特徴・課題などについて講義されました。光子は縦偏光・横偏光を持っており、これを二進数に対応させると、光子はこの2つの偏光を重ね合わせられることから、1光子=1量子ビットと見做すことができます。

光量子コンピュータの大きな特徴は、室温・大気中で動作可能な点です。これは他の方式にはない、大きな利点と言えます(例えば、超伝導方式は極低温中、イオントラップ方式は真空中でしか運用できない)。また高クロック動作や光による通信が可能であることも光方式の利点に挙げられます。一方、現状の計算規模は、超伝導方式との単純比較はできないのですが、数量子ビット相当と思われます。ただ、光方式の方も量子ビット数を増やす研究がなされており、近い将来には75量子ビット程度まで実現可能だろうと言われています。

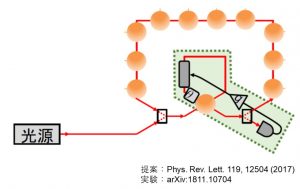

現状の光方式の大きな問題点は、2量子ビットゲート演算が効率的に行えないことです。1量子ビット演算は波長板と呼ばれる光学素子を光路(量子回路)上に置くことで容易に実現できます。一方、2量子ビット演算は3次の非線形光学効果を利用することで実現可能です。しかしこの3次の光学効果は極めて小さいため、このままでは2量子ビット演算が事実上困難となってしまいます。そこで、2量子ビット演算時に補助光子を与えることにより、効率の高い線形光学素子(と検出器)だけで演算を実現する方法が考案されました。しかしこの方法でも、確率的にしか2量子ビット演算を行えないため、(ノイズエラーがなければ)2量子ビット演算を100%の確率で実行できる超伝導方式にはない大きな問題となっています。この2量子ビット演算問題に対しては、既存基本原理の延長線上で解決あるいは回避する方法と、新しい基本原理を利用した解決方法があり、講師の武田先生は後者の立場をとっています。武田先生は、粒子としての光ではなく、波動としての光を利用すると確率100%で2量子ビット演算が行えることに着目し、そのような演算回路の装置を開発しました。また一度利用した光子を使い回すループ光路を作り、装置と光子生成の効率化を図られました。現状は、非常に大掛かりな装置が必要となるのがネックですが、いずれ小型化・集積化されていくものと期待されます。

また、光量子コンピュータの計算プログラムは、実際に光回路を組むことにより実現している研究が多く、プログラムごとに新たに回路を組み直す必要があることも課題の一つです。ただ、光方式のプログラムをコンパイルする方法も開発されているとのことで、今後の研究の進展が待たれます。

・量子デバイスで使用される材料・エレクトロニクス(阪大准教授 根来誠先生)

量子デバイスで使用する材料の化学(量子技術・量子センシング)について講演されました。量子コンピュータで得られる量子的な情報を効率的に利用するには、古典デバイスを超える感度・分解能をもつ量子デバイスが必要です。量子デバイスの開発を、ゴールドラッシュのつるはしやジーンズになぞらえてご説明されていたのが非常に印象的でした。

量子センシングとは、量子ビット(等)を用いて物理量を測定すること、量子コヒーレンスを用いて物理量を測定すること、量子もつれを用いて古典センシングの限界を超えた感度や精度で測定すること(のいずれか)を言います。ただし量子デバイスの量子コンピュータへの応用はもう少し先の話ということで、ここでは、量子デバイスの(量子コンピュータ以外の)実応用に可能性について講演されました。具体的には、超高感度MRIへの応用、バイオ・ケミカルセンサーへの応用(pHセンサー、グルコースセンサー、酸素センサー、蛍光蛋白質等)、重力波の探知等への応用(自動運転、石油採掘、軍事潜水艦探知等)をご説明されました。

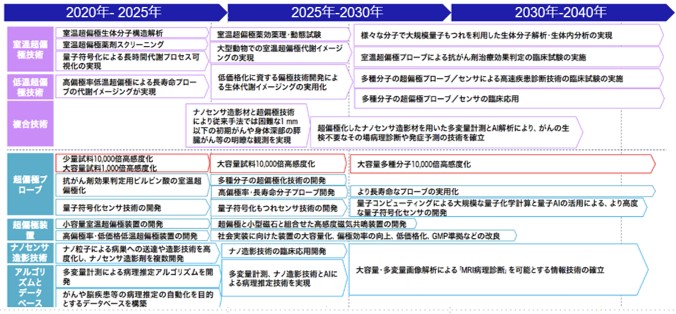

この研究分野の国家プロジェクトも始動し、政府の研究ロードマップも示されましたので、今後、量子コンピュータへの応用研究も期待されています。

・グループ討論:我が国の量子技術イノベーション戦略ロードマップ

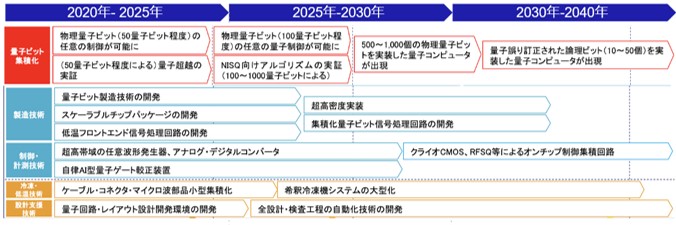

このセッションでは、政府が示した下記ロードマップを参考に、他に考えられる開発課題やその解決法について議論しました。具体的には、5~6人のグループに分かれて30分間討論し、その内容を各グループ内でまとめました。その後、各グループ代表者がまとめた内容を5分間発表し、質疑応答を行いました。グループ内での議論は時間が長めだったこともあり、どのグループも活発な議論が行われたようです。

ゲート式量子コンピュータハードウェア実現に必要な開発課題

量子センシング等、その他量子デバイス実現に必要な研究課題

- 個人的雑感

超伝導方式と光方式の量子コンピュータの概要と特徴を下表にまとめてみました(本勉強会以外から得た情報も織り交ぜています)。勉強会でも語られていたように、現時点および近い将来については、超伝導方式が頭一つ抜けて実用に近い印象を受けました。しかし長期的視点では光方式の持つ利点も魅力的であり、光方式の進展状況も目が離せないと感じました。

| 超伝導方式 | 光方式 | |

|---|---|---|

| 概要 |

・超伝導物質の電荷を量子ビットとして利用 |

・単一光子を量子ビットとして利用 |

|

長所 |

・IC製造と同様の技術で集積化が可能 ・高速な演算(ゲート操作)が可能 |

・室温・大気中で動作可能 ・高クロック動作が可能 ・光を使った通信が可能 |

| 課題 |

・極低温を必要とする ・コヒーレンス時間が短い ・隣同士の量子ビット間でしか2量子ビット演算ができない |

・集積化が難しい ・光子損失によるエラー率が高い ・2量子ビット演算の精度が低い |

| 取組企業 | Google、IBM、Alibaba、Rigetti、他 | XANADU |

付録:量子コンピュータの基礎知識

量子コンピュータの原理や理論については、このブログでもいずれ解説したいと思いますが、ここではレポートの本題であるハードウェアの話を理解するのに必要最低限の知識に絞ってお話しします。

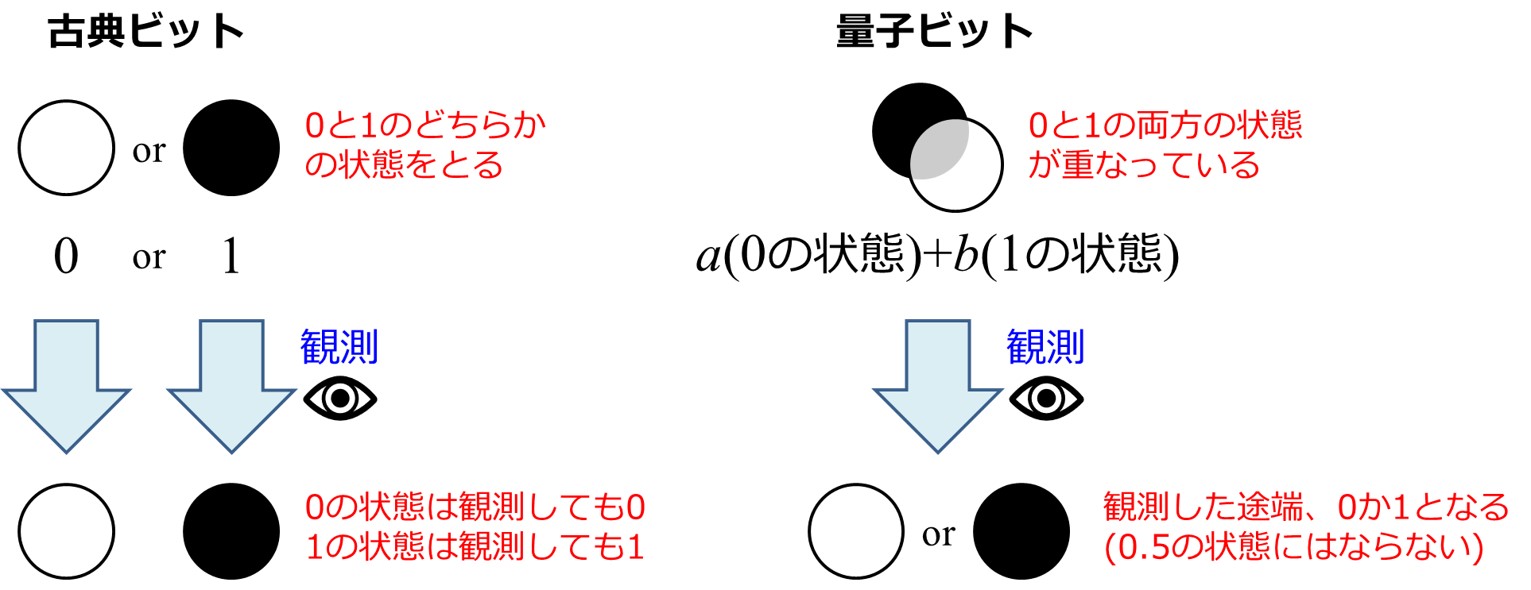

- 古典ビットと量子ビット

古典コンピュータ(ここでいう「古典」とは「量子」に対する対語で、「現在のテクノロジーの」と置き換えてもよい)では古典ビットが情報の最小単位ですが、量子コンピュータでは量子ビット(キュビットともいう)が情報の最小単位となります。

古典ビットは0または1の値のみをとり、電気回路の電圧が低い状態を0、電圧が高い状態を1に対応させています。そしてもし我々が0の状態(電圧が低い状態)を観測したら、当然我々はそれを0の状態として認識しますし、1の状態を観測した場合も同様です。

一方、量子ビットは0と1の重ね合わせの状態をとり、例えば0の状態と1の状態が半分ずつ混ざったような状態をとることができます。ここで注意すべきなのは、0と1の状態が半分ずつ混ざった状態とは、例えば「0.5の状態」とか「0状態と1状態の中間の電圧の状態」というものではないということです。なぜなら、量子ビットを観測しようとすると、観測した途端、量子ビットはなぜか0の状態か1の状態かのいずれかになってしまうからです。0と1の状態が半分ずつ混ざった状態であれば、それぞれ50%の確率で0か1のいずれかの状態が観測されることになります。もし(古典的な)0.5の状態というものがあるなら、観測しても0.5の状態であり、50%の確率で0か1の状態が観測される状態では決してありません。SFっぽく言うならば、量子ビットが0の状態である世界と1の状態である世界が並行世界として存在しており、量子ビットを観測した瞬間、いずれかの世界のみが我々の目の前に現れるということになります。これが「量子」の世界の特徴です。

量子力学を学んだ方はこの文章を読んでも特に何も思わないかもしれませんが、そうでない方は「そんなバカなことがあるか!」と思うのが当然だと思います。そしてもちろん、それが「正常の感覚」です。ですが、端的に言えば、量子コンピュータを理解するためには、そういう、モノが確率的にしか存在できない世界というものを無条件に受け入れて下さい。なぜそのような世界を受け入れなければならないのかはここでは難しすぎるので説明致しませんが、簡単に言うと、量子ビットのような極小(おおむねnmより小さい)領域でのみ現れる特有の現象だと思っていただければ、ひとまず十分かと思います。

さて、そのような不可解な量子の世界をどうにか受け入れたとしても、そんな世界を人間の手で現実に作れるのだろうか?という疑問があるかもしれません。ですが、その答えは「作れる」で、それが今回の量子コンピュータハードウェアのお話となります。

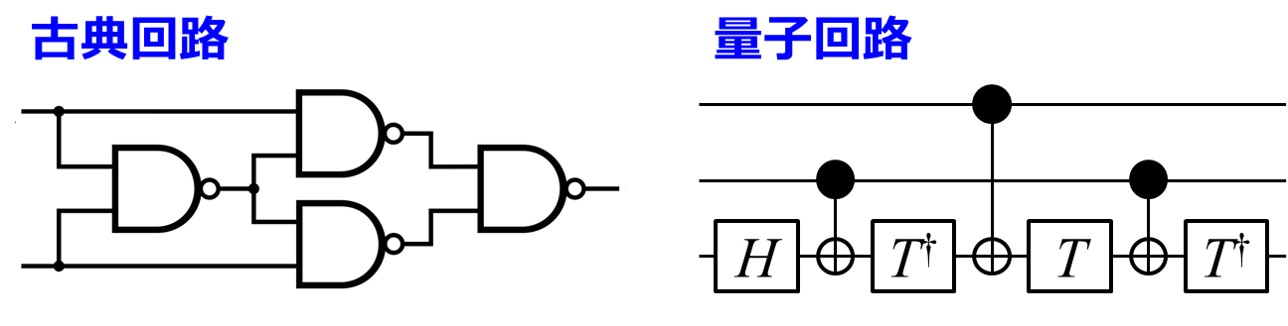

- 古典回路と量子回路

古典コンピュータが動く仕組みは、古典論理回路で説明できます。古典論理回路は与えられたプログラムにおける古典ビットの流れと制御の様子を図示したものです。論理回路にはゲートと呼ばれる演算素子が配置されており、このゲートの働きによりビットの0/1を制御します。古典論理回路では、究極的に言えば、下図左に示すNANDゲートであらゆる演算を実現することができます(ただし複数種類のゲートを利用することにより、より簡潔に等価な演算を行うこともできます)。

一方、量子コンピュータでも同じように論理回路を描くことができ、こちらは量子論理回路と呼ばれます。古典回路と同じく、量子回路でも有限個の種類の量子ゲートの組み合わせで演算が表現されます。例えば、上図右のHゲート・Tゲートと黒丸/白丸ゲート(CNOTゲート)の組み合わせで(理想的には)任意精度での演算を実現することができ、これらの量子ゲートの組は万能ゲートセットと呼ばれることがあります。

さて、この量子回路の横の線は量子ビットの流れを表しており、上図右の例では3量子ビットの制御の様子が描かれています。量子ゲートのうち、HゲートとTゲート(およびその共役転置であるT†ゲート)は1量子ビットの制御を司っており、1量子ビットゲートと呼ばれます。一方、黒丸/白丸ゲート(CNOTゲート)の操作には2量子ビットが必要であり、2量子ビットゲートと呼ばれます。そして、これらの量子ビットゲートを組み合わせることで、目的の演算を行うことになります。万能ゲートセットの組み合わせは、実はHゲート・Tゲート・CNOTゲートの組み合わせの他にも幾つか提案されているのですが、重要な点は、どのような万能ゲートセットを用いるにしろ、任意の演算を行うためには、1量子ビットゲートと2量子ビットゲートの両方が必要だということです。特に2量子ビットゲートは量子コンピュータ演算で重要な役割を担っているのですが、高品質な2量子ビットゲートの作成は難度が高く、量子コンピュータ開発の重要な課題の一つとなっています。

- 量子コンピュータの弱点:ノイズエラーとの戦い

量子コンピュータの課題としては、量子ビット数がまだ少ないこと、量子コンピュータ用に知られているアルゴリズムの数がまだ限られていること、そして古典コンピュータより頻繁にノイズエラーが起こりやすいこと等が挙げられます。このうち、ハードウェア的な課題としてはエラーが起こりやすいことが大きなボトルネックとなっています。古典コンピュータでもノイズエラーは起こりますが、エラー修正の機能が成熟しており、コンピュータの演算ミスによるエラーで悩まされることはまずありません(プログラムミスによるエラーにはしょっちゅう悩まされますが…笑)。しかし量子コンピュータでは、量子ビットの箇所でも説明した「観測」という現象が深刻で、エラーの大きな要因となっています。

古典コンピュータでもそうですが、コンピュータはいくら計算速度が速くても、計算結果をコンピュータから抽出できなければ計算させた意義がありません。量子コンピュータでは測定(あるいは観測)という操作により、計算結果を抽出します。ただし量子の世界では正しい計算結果は確率的にしか求まりませんので、正しい結果を高確率で得られるアルゴリズムの開発も量子コンピュータの大きな課題の一つとなっています。しかしそれはソフト上の課題なので、ここでは述べません。ここで問題なのは、計算結果を得るための測定ではなく、何らかの外部刺激(例えば、熱や電磁波など)により量子ビットを意図せず観測してしまった場合です。人間が意図しようがしまいが、量子ビットは観測された瞬間に0と1が重なり合った量子的な状態が破壊され、0か1のいずれかの世界に落ち着いてしまいます。つまり量子コンピュータにとって、観測は重要な機能の一つですが、大敵でもあるのです。これは、摩擦なくして車輪は機能しないが、摩擦が大きすぎても車輪が回らないということと似ているかもしれません。

その観測によるエラーは大きく2つに分類できます。1つは量子回路の移動中に起こるエラー、もう1つは量子ゲート(演算)実行時に起こるエラーです。前者は量子ビットが量子的な性質を保持している寿命と大いに関係しており、その寿命のことをコヒーレンス時間と言います。つまり、地球上では3分の間に怪獣を退治しなければならないウルトラマンのように、量子コンピュータによる計算は、このコヒーレンス時間の間に完了させる必要があるのです。そして後者のエラーは、演算の度に一定の確率(例えばGoogleの量子コンピュータでは、1量子ビットゲートで0.1%、2量子ビットゲートで1%程度)で起こるため、量子ゲートが多くなりすぎるとエラー頻度も加速度的に増大していきます。

将来的には、ハード的およびソフト的にエラー訂正する機能を備えた量子コンピュータが望まれますが、現在はまだ1量子ビットの訂正すらままならない状況です。したがって、現在~近い将来では、エラー訂正を行わないNISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum device:ニスク)と呼ばれるタイプの量子コンピュータを使って、比較的少ない量子ゲート数で実現可能なアルゴリズムでの計算が主流となるだろうと言われています。その有望な実用的応用先が、第1回勉強会レポートブログの冒頭でも触れた、量子化学計算という分野です。