導入事例 実験と計算の架け橋を目指して ~分子レベルの理解に基づく新しい分子性不斉触媒の開発~

立教大学

山中 正浩 様

本日はよろしくお願いいたします。

早速ですが、山中先生の研究について色々お話をお聞かせ頂ければと思います。

山中先生のご研究の概要をお聞かせください。

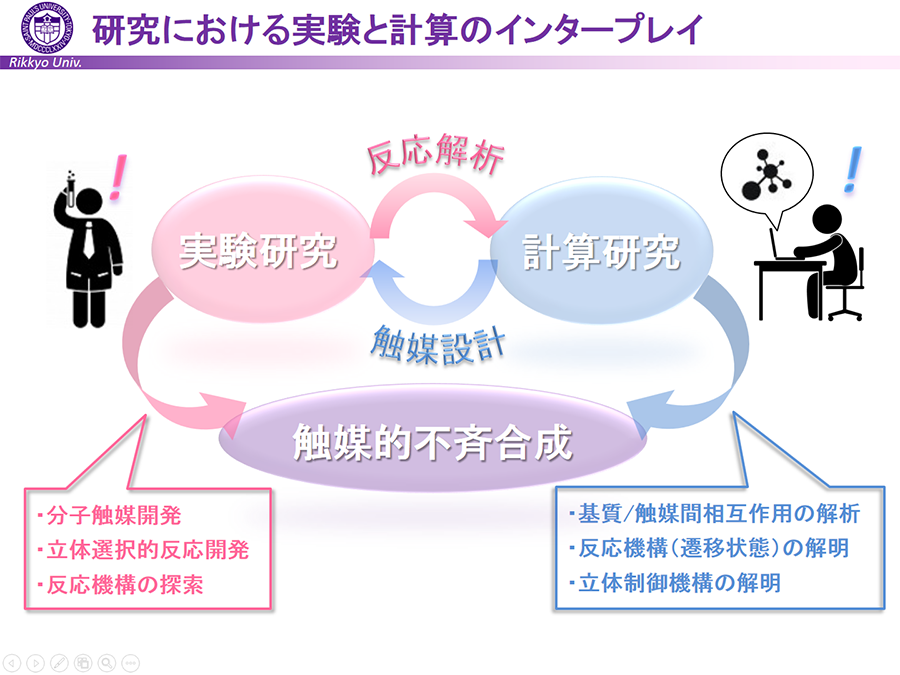

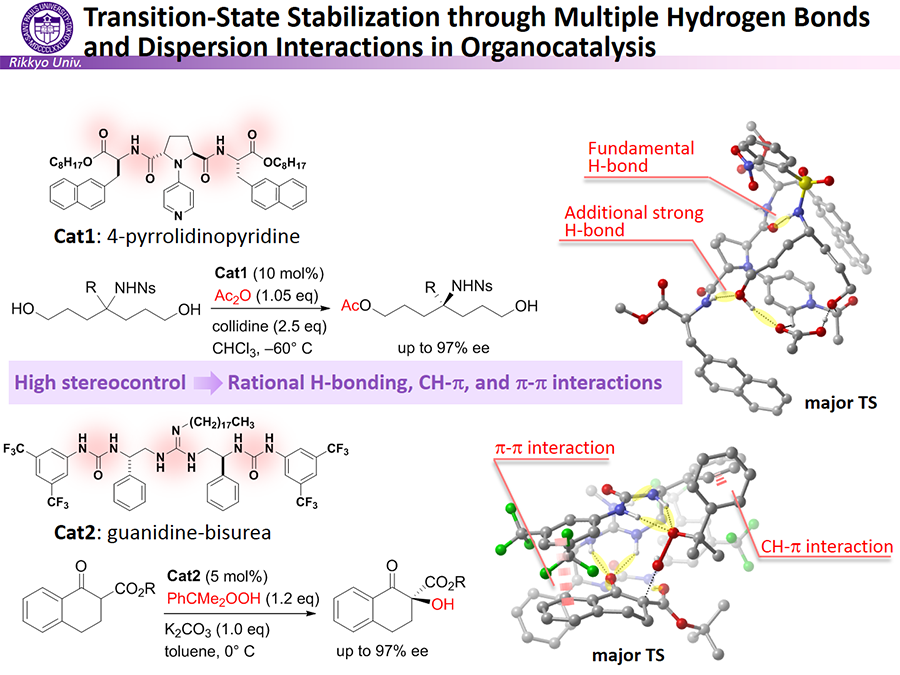

我々の研究室では、「実験と計算のインタープレイ」というコンセプトにこだわりを持っていて、計算研究と実験研究とを両輪にして研究を進めています。研究領域としては、望みのエナンチオマー(光学異性体)を選択的に作り分ける「触媒的不斉合成」を主体にしていますが、その成果を上げていく方法論として、計算研究と実験研究とを連携させることにこだわりを持っています。実験である程度良い成果が出てきた時も、そこで思考を止めず「なぜうまくいくのか」について、例えば反応遷移状態を計算で調べて、一定の理論的な保証に基づく説明を出して初めて論文として公表するように心がけています。

ここ5年間ばかりは、東北大学の寺田眞浩先生が領域長を務める新学術領域研究「有機分子触媒」に計画班(A01班:触媒開発)として参画させていただきましたが、そこでは共同研究を推進することが命題の1つでした。私の場合は、「計算で色々な実験研究とコラボレーションしてほしい」というニーズがありましたので、まさに「実験と計算のインタープレイ」を強く意識して計算研究を行ってきました。

高額な計算機も導入させていただきましたので(もちろんHPCシステムから!!笑)、これを活用しなければということもあり、色々な研究者の方と共同研究させていただきました。ですから今は、“有機分子触媒の計算”という研究室のイメージが相当色濃く出ていますね(笑)。

ただ、平成27年度でこの新学術領域県有は終わりましたので、そこで得た色々な成果をインプットとして、それを自分たちなりに料理をしてオリジナルな研究をやっていきたいと考えています。

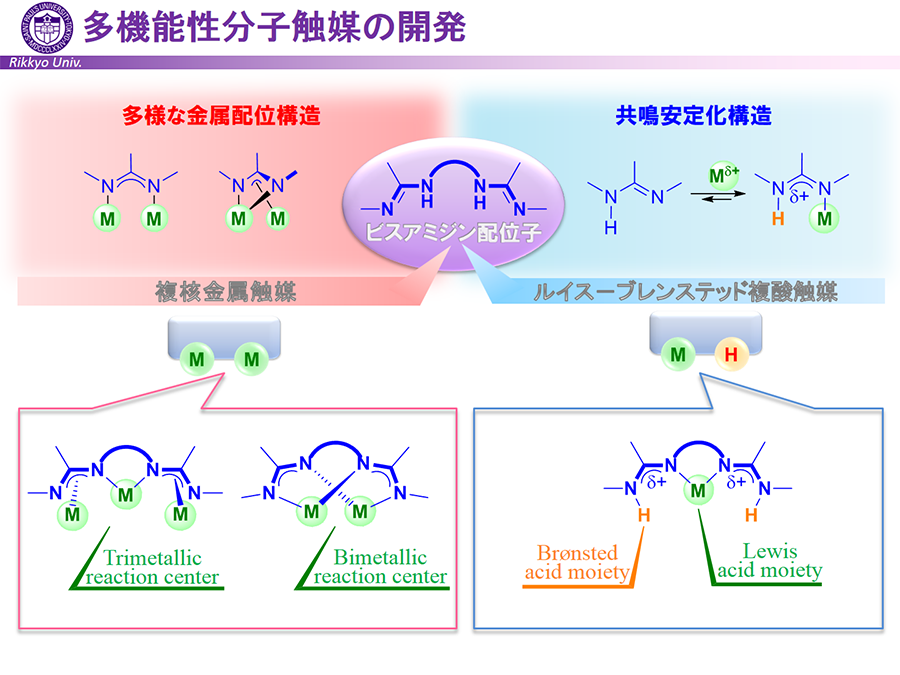

実験研究では、「オリジナルの分子性不斉触媒を作りたい」という思いを持っています。現在、独自に設計して成果が出つつあるものの代表例としまして、“キラルビスアミジン配位子”があります。アミジンとは、共役で繋がったN-C-N、例えるならカルボン酸のOをNに代えたような分子骨格なのですが、この共役系を2つ、キラル(光学活性)な架橋鎖で繋いだ不斉配位子を開発しています。

着想のきっかけは、不斉配位子の基本骨格のアイデアを練るため、色々な複核金属錯体の構造を眺めていた時にありました。アミジン骨格は複核金属錯体の架橋配位子として使われることがありますが、同一平面上に1つずつ金属イオンがつくパターンもあれば、直交するようにつくようなパターンもあります。この配位構造の多様性を利用すれば、金属イオンの種類や数に応じて色々な形の複核構造があり得るだろうと考えたわけです。このような錯体構造の多様性を狙ってデザインしたのですが、1つだけ金属イオンをつけた場合には、別の側面があり得ることに気づきました。

アミジンは片方がN-H、もう片方がC=Nの二重結合となっていて塩基性が高いのです。なぜかと言いますと、C=Nの二重結合になっているところにブレンステッド酸(H+)がつくと対称な構造になるため、プラスの電荷が全体的に分散して安定化するのです。では、H+の代わりに、プラスの電荷を持つ金属イオンがきたらどうなるでしょう?それは、ルイス酸の機能と、ブレンステッド酸の機能の2つを合わせ持つ複合酸触媒として作用することが期待できます。このように1つの分子骨格から色々な分子性触媒を作って不斉合成反応に応用しています。

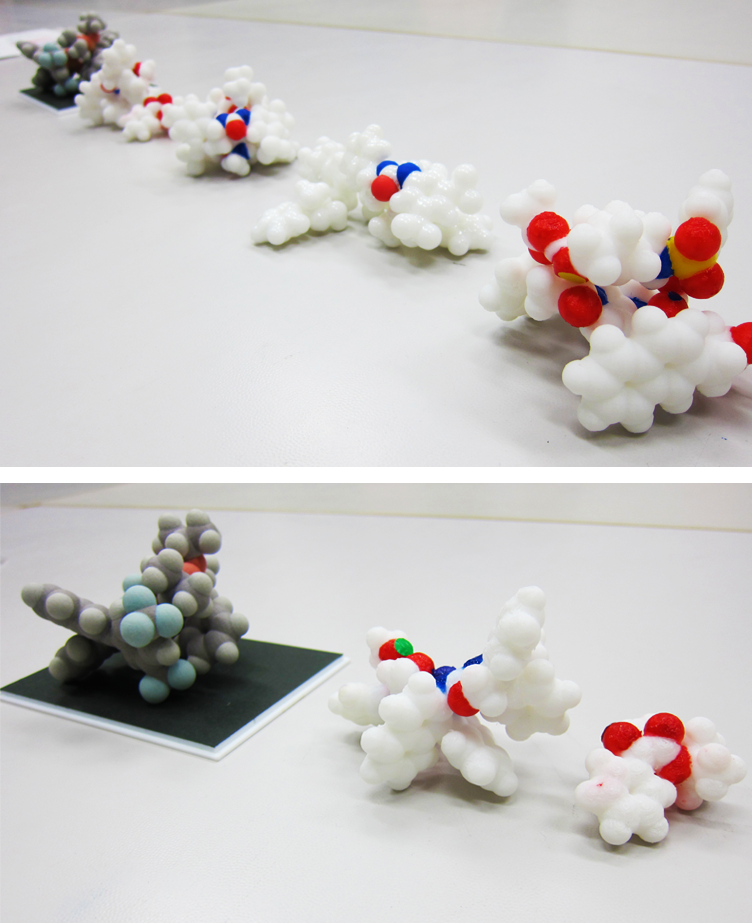

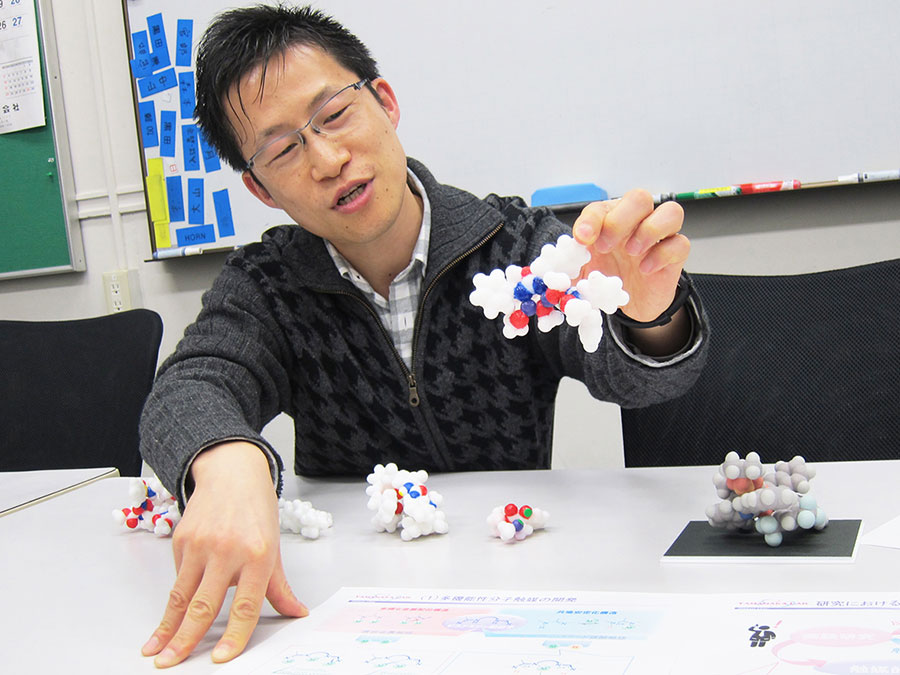

こちらに置いているのは、計算で求めた遷移状態の構造を3Dプリンターで出力したものですが、実際に遷移状態の分子を手に取って眺めながら「この置換基はなぜ嵩高くなければならないのか?」「この反応はなぜ進行しないのか?」とか考えています。

寺田先生のプロジェクトに係わることになったきっかけを教えてください。

ちょうどキラルリン酸触媒の計算をやっていたというのがきっかけです。

簡単に私の履歴を説明しますと、学習院大学の理学部化学科を卒業し、修士課程を修了したのですが、最近ではキラルリン酸触媒の研究で有名な秋山隆彦先生の研究室で合成反応の研究をやっていました。その後の博士課程では、東京大学の中村栄一先生の研究室で有機反応機構の計算を3年間みっちりと勉強させてもらいました。その間に1ヶ月ぐらい諸熊先生のところでも勉強させていただきました。その後、東京工業大学の三上幸一先生の研究室に助手としてお世話になりました。そこで初めて“不斉合成”をやることになったのですが、三上研で計算研究を立ちあげつつ、不斉合成の実験研究もやらせていただいて、2年間を過ごしました。その間に立教大学の公募があり、異動して今に至ります。本格的に実験と計算の両方を連携することになったのは立教大に異動してからになりますが、博士課程の頃からずっとやりたいと思っていました。中村研で均一系触媒の計算をやっていた時に、柴崎正勝先生の酸・塩基複合型不斉触媒やTrost先生の亜鉛二核触媒が発表されて、それらの綺麗で格好良い構造に魅せられて、いつか自分でも作りたいと思うようになりました。そのような流れから、実験と計算を連携しながら“分子性不斉触媒の開発”をアウトプットすることに決めました。

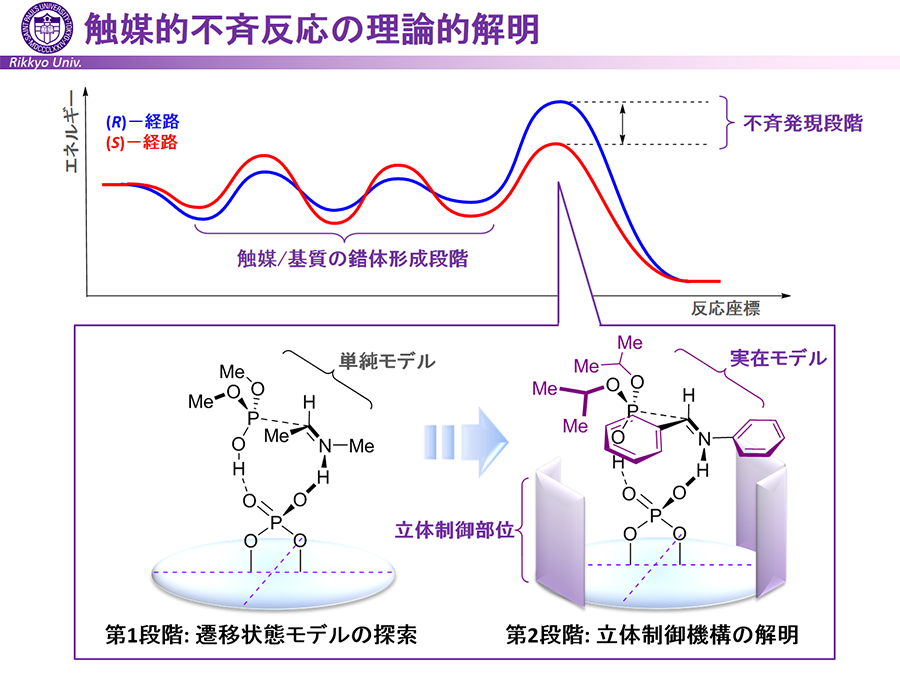

具体的にどのように分子性触媒の計算を進めているかというと、例えばエナンチオマーの“作り分け”については、触媒が絡んで、例えば赤線の反応経路と青線の反応経路があって、反応遷移状態のエネルギー差を比べています。どちらの反応経路で進みやすいか?エネルギーの山が低いほうで進みやすいでしょうというのが基本です。それらの反応経路を見ていくために、我々はまずは「どういう反応機構なのか」をざっくりと見るために、その反応に関わってくる必要最小限のパーツだけを使って反応機構を探索し、最後に作り分けに関わる部分に実在と同じ置換基を導入して大きいモデルにして、構造やエネルギーを細かく見ていくということをやっています。ほとんどのケースでこの形でやっています。

これは、3Dプリンターで出力したキラルリン酸触媒反応の遷移状態モデルです。ここに2つの反応基質が捕捉・活性化されて反応するのですが、どちらからくっついてくるのかによって、繋がり方は一緒でも立体的な関係が反転した生成物が得られます。よく例えられるのが、親指、人差し指、中指と個性は一緒だけれども重なり合わないで別物なので、“右手と左手の関係”と言われています。先ほどご説明した”作り分け”の決め手は何かと申しますと、触媒の反応点の周りを立体的にうまく覆うことによって、いわゆる「鍵と鍵穴の関係」としてフィットするような立体的な関係で、反応基質が活性化されて反応することです。これはキラルリン酸触媒の例ですが、反応機構や立体制御機構について計算で解明したのは2009年のことで、まだリン酸触媒が今のように盛り上がる直前のタイミングでした。「キラルリン酸触媒がどのように効いていて、生成物の立体化学をどのように制御するのか」ということを世界に先駆けて解明したということで、JOC誌でFeatured Articleに選んでもらったことが転機だったと思います。秋山先生と同時にキラルリン酸触媒を開発された寺田先生とも顔なじみであったことや、どちらの先生とも共同研究をやっていたこともあり、新学術領域研究にお声がけいただいたという経緯です。

現在ではキラルリン酸触媒だけでなく、東京農工大の長澤和夫先生や、京大化研の川端猛夫先生とも共同研究を進めています。どちらの先生も“分子認識”をキーワードとする独自の分子性触媒を開発されていて、どちらにも共通しているのが、触媒骨格が柔軟である点と、複数の相互作用部位を持っているという点です。この触媒骨格は、非常にフレキシブルに動くことができて、実際の遷移状態は、折りたたまれた構造になることが分かってきました。このように、キラルリン酸触媒が始めからしっかりとした鍵穴を作っているイメージに対して、こちらは反応基質に応じて折りたたまって、反応基質を包み込むというイメージです。そうすることで、複数の位置で触媒と反応基質が効率的に相互作用するため、遷移状態が安定化するメカニズムであることを計算で解明しています。最近はこの辺がとても面白い展開を見せているので、研究室としても力を入れているところです。

ご研究成果は、私たちの日常生活にどのように係わってくるのでしょうか?

オープンキャンパスなどでよく話をするのが、まずは薬ですね。薬に使われている分子骨格の中には、先ほどご説明したように“右手と左手の関係”にあるものが多く存在します。例えば、右手分子は身体に良い作用をもたらすものですが、左手分子は身体に良い作用をもたらさず、逆に毒になってしまうこともあるため“作り分け”が重要になります。また、薬だけではなく香料もそうですね。右手分子はミント系の香りだけれども、左手分子は消毒薬のような香りである場合、香料の分子にも右手と左手の作り分けが大事な技術になっています。通常それは、なにも意識しないで人工的に作り出そうとすると、同じ分量だけできてしまいますので、どちらか片方だけほしい時には分けるしかありません。そうすると必ず50%のロスが出てきます。それをこのような触媒を使うことにより、片方だけを100%とることが可能になります。また、液晶分子などの機能性材料系にも、分子骨格の中に右手と左手に相当するようなものがあります。色々なところで、日常に結びついている基礎的な技術であると言えます。

実際に計算を取り入れたことで、得られた効果について具体的な例を挙げていただけますか?

ごく最近の話ですが、計算で求めた遷移状態モデルに基づいて「こういうデザインにしたら良いのでは」と思って作ってみたら、ものの見事に成功したということがありました。先日も、鏡像体過剰率が80% eeぐらいで頭打ちして、90% eeの大台を超えないという不斉反応がありまして、その遷移状態モデルを見ながら、どうしたものかと学生さんとディスカッションをしていたら「ここをこうしたらいいのでは」というのが見えてきまして、実際に作ってみたら90% eeを超える結果が得られたというケースもありました。これには、学生さんと一緒にはしゃぎましたね(笑)。計算で求めた遷移状態モデルを見ながら実験検討の指針を練る方法は、常に効率的とは言えませんが、今回の発想は計算モデルがなければ絶対に出てこなかったと思います。

また、過去の液クロ(HPLC、高速液体クロマトグラフィー)の結果に基づいて、立体構造を「右手」と帰属していたものが、実は「左手」であったことを計算で予見したことがあります。この時は、すでによく似た反応系で計算をしていて、「絶対に右手になりようがない」という結論に至ったことが発端でした。反応基質がこれだけしか違わないのだから、立体制御機構が異なるはずがないということで、共同研究者に生成物をX線構造で確認してもらうよう話をして、実際にX線構造を確認してもらったら、やはり逆(左手)だったということもありました。この時は、計算のパワーに共同研究者ともども驚かされましたね(笑)。ちなみに、こういうことを実は2回ぐらい経験しています。

あとは、先ほどご説明した折れたたみ構造になっていて包み込むようなイメージというのは、実験をやっている先生も、ある程度そのようなイメージを持っている訳なのですが、実際にそれが安定でエネルギー障壁の低い反応経路であることを証明することは非常に難しいと言えます。それが計算で明確に示されて、「ここの構造は、意外とこのように歪む」とか「ここの構造は、さらに別の構造に影響を与えている」ということが見えてきた時のディスカッションの盛り上がりはすごいです、テンションが上がりますね・・・で、その後飲みに行く(笑)。

これまで色々な先生にインタビューをさせていただきましたが、論文発表されている結果が間違っていて、それを計算で見つけ出したというお話は、初めて伺いました。大変興味深いです。計算の別の可能性を感じます。

現在の大学の研究室事情を考えると、研究組織が大きくなると、実験データの細部にまで目が届かなくなることがあるかもしれません。もちろん、意図的に間違った結果を発表することはないわけですが、論文発表されていても、他人が出した実験結果については、どこかで疑う心を残しておかないといけないのかも知れません。計算についても同じことが言えると思います。

深いお話ですね。普通は「実験結果がこうだから」となると、それを信じてしまいますよね?

論文になっていますからね(笑)。論文は正しいというのが前提となっていますから、それが覆るということを、特に現場で研究を行っている学生さんは全く想定しないですよね。ですから、それは勉強になりましたし、講義でこういう話をすると印象に残るようです。

ご研究を進めるにあたって心がけていることはございますか?

今お話したようなこともありますので、実験に関して言えば、生データを見るということを大事にしています。研究会でもテーブルなどでまとめられたものをまずは見る訳ですが、それを見た時に、例え良い結果であってもチェックを怠らないようにしています。形が整っているとどうしてもそっちに引っ張られてしまいがちなので、気になったところは特に確認するようにしています。自分が思い描いた通りであった場合はなおさらです。そういうところは、あえて気をつけるようにしています。

また、共同研究を進める時には、現場のことをよく把握している先生、スタッフ、学生さんと顔を合わせてディスカッションすることを大事にしています。メールやデータのやり取りだけでは絶対に限界がありますし、実は同じ方向を向いていないということがよくありますので、対面して話すことによって「こういう路線で話をまとめていきましょう」とか「こういうところを探っていけば答えが出ますよ」といった方向性を一致させるということが大事だと思っています。

共同研究がはじまるきっかけはどのようなものでしょうか?

共同研究については、新学術領域研究をきっかけに一気に広がりました。そこで私が期待されている役割は分かっていましたので、面白そうな反応系があった時や「この反応のここが面白いだろうから、こういう計算をしていくと見えてきそうだな」というイメージが思い浮かんだ時に、こちらから声をかけることもあります。

まったく面識のない先生に声をお掛けになることもあるのですか?

そうですね。学会の懇親会で直接話し掛けることもあります。

先生の営業力も問われますね?(笑)

確かに、それはあると思います(笑)。コミュニケーション能力の重要性を感じることは多いです。自分が博士課程の進学先を探していた時から、懇親会などで先生に声を掛ける努力をしてきましたので、そういうバックグラウンドがあったからかもしれないです。あとは、やはりお金をいただいて大きい計算機を購入している訳なので、フィードバックしないといけないという義務感もありましたから、それが後押ししていた面ももちろんあります。ありがたいことに、共同研究をさせていただいている先生は研究上の“関わり”や“ディスカッション”を外れたところでのお付き合いにしても、すごく楽しいです。そういうことが自分の中に経験として積み重ねができてくると、ますます声掛けなどのバリアは下がってきます。もちろん、うまくいかないケースもありますが、それはそれで「ちょっとご縁がなかった」で済む話です。でも多くの先生は、ご自身の研究に興味を持ってくれる相手に対してはポジティブな反応を示してくださります。

共同研究がうまくいくケースと、うまくいかないケースとではどこに差があるのでしょうか?

共同研究は、どちらかが声を掛けるところから始まる訳ですが、実際に動き始めてからが大事です。現場を把握しておられる先生に計算内容について話す際にも、構造を実際に動かして確認してもらって、「私たちはこういうふうに考えている」という話をしています。それに対して「なるほど」とか「ここのところはどうなの?」と、そういうレベルで関わってもらえる人とはすごくうまくいきます。

実験現場での感覚で「このようなイメージを持っている」という話は、核心を突いていることが多くありますので、そういう観点からのコメントは良い指針になります。こちらからは、「計算の枠内でこの反応を理解しようとすると、こういう結果になってこのように解釈できるでしょう」という話をします。お互いに相手のコメントに対して「自分なりに吸収して深めていこう」という意志がないと、共同研究はうまくいきません。実のある共同研究にならないと思っています。ですから、実験の立場からは計算結果に対してしっかりと興味を持ってもらうことが大事で、計算の立場からは、実験現場の目線を学んで「実験で気になるのはここだよね」というところを突けるくらい関わることが理想的だと思います。「自分は計算屋だから実験のことは分かりません」というスタンスはどうかと思いますね・・・・・・。

関連した経験として、あるシンポジウムでポスドクらしき方が、反応機構の比較について発表をされていて、「こういう反応経路が良い」といった話をされていました。そこで「なぜその反応経路が良いのか?」と質問したら、「エネルギー的に安定だから」という返答でした。では、「なんでエネルギー的に安定なのか?」と聞いたら、そこに関してはノーアイデアなのです。アウトプットとして、「こっちの反応経路よりこっちの反応経路の方がエネルギー的に安定。だからこの反応経路で進みます。終わり!」と(笑)。なぜエネルギー安定になるかを解明しなければ、そのケミストリーをわかったことにはなりません。そこを知りたいのが計算だという価値観が全然一いたしていなかったので、すごいショックを受けました。そういうふうにやってしまえば、単なる便利屋さんだと感じました。自分はそうはならないぞと決意しましたね(笑)。この、『「なんでだろう」を追究しなければ駄目だ』という感覚が、決して間違っていなかったと思うことが最近ありました。ChemStation で同じような話が記事になっていたんですね。とある学会で、大御所の先生が「この遷移状態を求めたところ、云々」と発表をしていて、「なんでだろう」というところまで追究されずに、こうやって(計算で)求まっているからいいだろうという感じで発表されていたそうです。聴講する側も大御所の先生の話とあって、なんとなく「そうなんだ」で流れてしまう、「それでいいのか」といった内容の記事でした。そこのところは、計算をやる側もちゃんと意識しなければいけない大事な部分だと思っています。お互いの分野の違いを認めながら、興味を持って関わっていかないと、なかなか良い形の共同研究にはならないのだろうなと思います。

「なぜ計算するのか」ということの意識合わせが大事なのでしょうね。

はい。それはきっとデータの出し方とか、ディスカッションの仕方に表れると思います。計算は色々なデータがアウトプットされますが、計算の現場と実験の現場の「ここが面白い」というポイントや興味を合致させることが大事です。その点、私は実験を修士までやってきて、その後もちょこちょこ実験に関わってきた経験があるので、「ポイント」や「気になるところ」が大体一致するので、それらがズレることはないですね。

計算と実験の両立には山中先生のような役割を担う方が絶対に必要ですね。先生の中には、実験が好きではないから計算をやっているという方もいらっしゃいます。逆もまた然りです。ですからコーディネートができる先生がいらっしゃらないとハードルが高いままで、いつまでたっても乖離は埋まらない気がします。

どうもありがとうございます(笑)。

複数の共同研究に携わられていますが、一番印象に残った経験を教えてください。

そうですね。共同研究相手の方が、まだ私が実験をやっていたという素性をご存じなかった時に普通に計算の専門家と思われていまして、「山中さんはどういうご出身なの?」とあらためて聞かれたことがありました。それで経歴をお話したところ、「なるほど。実験をやっていたからこんなに話が良く通じるんだ」「話がツボをおさえてくるから、なんでだろうと思っていたけど、謎が解けたよ」と言っていただき、その時は嬉しかったですし、“計算と実験を繋ぐ架け橋”という価値があるのだと認識できた瞬間でしたね。「ここが自分にしかできないことだ」と実感しました。ですから、共同研究をやろうと思った時には、以前にも増してポンポン声を掛けられるようになりました。そうすると案外「ええ。是非!」みたいな感じで話が進みます。そうやって実績を積んで、立ち位置が明確になってくると、更に声を掛けやすくなっていくので、そういう広がりを持たせる良いサイクルができあがった新学術領域研究の5年間だったと思います。

最近は企業の方でも反応経路に興味を持たれている方が増えてきているようですね。

そうですね。興味を持っている方はいらっしゃいます。でも実際に会社のリソースを割いてやるかというとなかなか難しいのが現状だと思います。以前、新化学技術推進協会(JACI)の計算化学のコミュニティに講師で呼んでいただいたことがありました。企業の方が大勢いる中でお話ししたり、夏合宿に参加したりしたことがあるのですが、ほとんどが“物性”を見ている方ばかりで、“反応”をやっている人はいませんでした。ですから、個人では興味を持っている人はいるとは思いますが、全体で見るとまだまだ少ないと思います。

もしかしたら“反応”は興味があるのだけれども、すでに諦めているような方が多いのではないのでしょうか。

時間がかかってしまうので、はなから諦めているというのはあるかもしれないですね。

当社が挑戦したいのは、物性計算と同じように反応計算をカジュアルな状態に持っていくということです。(手前味噌な話で申し訳ありませんが)当社の Reaction plus では、“当たりを付ける”ことさえできれば、反応経路が簡単に求まります。その労力は、感覚的には構造最適化とあまり代わりません。これを導入していただくことで、少しずつ考え方も変わってくるのではと期待しているのですが・・・・・・。

そのためには、大学の研究室で、学生の身近なツールとして浸透させることが先決です。そして彼らが企業に入り、研究をやる時に活用されていくのだと思います。ですから、もう少し時間がいるのかもしれません。地道な積み重ねだと思いますね。

色々な学会で発表をされていますが、刺激を受けたエピソードなどあれば教えていただけますか?

先日のPacifichem2015では、聞きに行った講演のほとんどに、「計算で遷移状態をこう考えている」というスライドが入っていました。特に国際学会では、分子性触媒の研究領域でも、ここ数年で「計算を使って遷移状態を考えてみました」というスライドが入っている発表が、爆発的に増えているような気がします。

山中研究室についてお伺いします。学生さんは、計算担当、実験担当と分かれているのでしょうか。それとも山中先生のように両方に取り組まれていらっしゃるのでしょうか。

それは学生さんの興味によりますね。実験がやりたくて来ている学生さんもいれば、計算がやりたくて来ている学生さんもいますし、「自分で育てた反応の遷移状態が知りたい」とか「なぜこの選択性になるのか知りたい」と考え、実験と計算の両方に取り組む学生さんもいますね。修士課程に進学する学生さんの中には、最終的には自分で計算をして、遷移状態の議論などもできるようなり、自身の研究を仕上げる学生さんも、数は多くありませんがいます。研究会では、実験も計算も両方一緒にやっていますので、全然計算をしない学生さんでも計算のキーワードに馴染みがあったりしていますし、逆に計算をする学生さんも実験では、反応系を最適化するためにこういう検討をしていくのだなといった流れが分かるようになります。その辺は少なからず、共同研究をする時に助けにはなっているのではないかと思っています。

でも、自身の経験から、どちらも本当に大事なところは同じだと思っています。実験を進めるうえで大切なことは、作業仮説を立て、それを実証するために実験をして出てきたデータを解析し、考察して次の作業仮説に繋げていくことですが、同じ感覚で計算を進めて欲しいと思っています。機械的にデータを収集してから考えるのではなく、考えながら計算を進めた方が、ゴールを強く意識できると思います。

昨年、弊社の反応経路最適化ソフトウェア Reaction plus を導入いただきましたが、お役に立てていますでしょうか。また、IQCE(量子化学探索研究所)の反応経路自動探索ソフトウェア GRRM も導入されていますが、それぞれどのような使い分けをされているか教えていただけますか?

反応系によって使い分けています。一般的な金属触媒のように、触媒と反応基質の相互作用がここしかないというような反応系であれば、Reaction plusは、遷移状態構造をある程度自動的に与えてくれるので楽ですね。GRRMやAFIRについては、昨年に北海道大学の前田理先生、武次徹也先生のもとにお伺いして、3日間ほど勉強してきました。その時に感じたことは、GRRMやAFIRは拡張性が素晴らしいということです。Reaction plusでは、始状態と終状態の分子構造を決めて計算条件を設定すれば、自動的に遷移状態を求めてくれるという利点がありますが、その性質上、初期構造に引っ張られる部分があります。金属触媒やルイス酸触媒のように「ここしか相互作用部位がない」というものであれば、遷移状態を求める労力は相当軽減されていくとは思いますが、「相互作用部位が多くある触媒に対して反応基質がどのように入り込んでくるか」というケースでは、難しいところがあります。GRRMやAFIRについては、現在検討を進めているところですが、そのようなケースにも柔軟に対応できる感触を得ています。

ユーザー様の目線で、Reaction plus にこういった機能があればなど、ご要望があればぜひお聞かせてください。

最近は分散力を考慮したDFT(密度汎関数)法を使った計算事例が増えてきていますが、汎関数の種類を変えると遷移状態構造が劇的に変わるケースが結構あります。Reaction plusでざっと系統的に見ることができると、面白いかなと思います。

それは今、誰もやっていないことですね。

そうでしょうね。ベンチマークのような使い方ですけど、Reaction plusだとそれがすごくやりやすいと思います。

それはきっと誰も知りませんし、論文にも十分耐え得る研究だと思います。

そう思いますね。JACSやAGIEのようなトップジャーナルへの掲載は無理でしょうが、「この遷移状態は、DFT法の違いによって、こういった傾向がある」という系統的な情報は、特に実験を専門とする方には、自身で計算を始める際の良い指針になると思います。

リフレッシュされたい時はこういうことをされているとか、趣味のお話などあれば、聞かせてください。

そうですね、共同研究をやっていて話が大いに盛り上がっている時に一番テンションが上がるので、ある意味リフレッシュになっていると思います(笑)

後はありきたりですが、映画館で観る映画が好きです。ハリウッドの派手なアクション系が多いですね。最近は、テルミンにも興味を持っていて、演奏会に行くこともあります。

登山やスポーツなどは?

高校生の頃は山岳部の人と山に登ったり、大学生の頃は自転車をやっていましたので、ツーリングで北海道、九州、四国と色々と周ったり、たまにレースに参加したり、アクティブに過ごしていましたが、今は週一くらいのペースでスポーツジムで体を動かしたり、歯医者に行くのに自転車に乗るくらいですかね(笑)。

ご研究をされていてテンションが上がる瞬間はありますか?

先程お話した、計算で予想したことが実験でズバリ的中した時や検討していることの本質が見えたと感じた時にテンションが上がりますが、全く予想していなかった結果が出た時も燃えますね(笑)。先日も、ようやく目的の触媒骨格ができたかなという時に、それが蛍光を発したんですね。これまで自分の作ってきた分子は蛍光現象とは無縁でしたので、初めて蛍光を発したのを目にした時にはテンションが上りましたね。

最後に、今後の展望をお聞かせください。

いわゆるPrivileged Ligandと呼ばれる汎用性の高い触媒骨格がありますが、そこに肩を並べられなくても、「この触媒はあの人が作った」という形で知られるようになれたらと思います。試薬会社からも、研究者が独自に作った触媒が製品として販売されていることがありますが、そうなったら学生さんも嬉しいだろうなと思います。もっと大きい枠組みで言いますと、やはり計算と実験の架け橋の部分ですね。自分が得意としているのは反応の部分ですので、それをなんとかできないかなと思っています。講習会を行って普及に努めたり、共同研究でもこちらから技術提供したりして、人財を育てていけたらと思います。

山中先生、大変興味深いお話をどうもありがとうございました。

実験室

計算機室

山中 正浩先生のプロフィール

- 研究室紹介:立教大学理学部化学科 山中研究室

- 研究分野:量子化学計算、有機合成、反応解析、複核金属共同作用、仮説検証

- 研究テーマ:有機合成化学および計算化学。高精度量子化学計算と実験の連携によって、分子レベルの理解に基づく分子性触媒の開発、およびその反応解析に関する研究に取り組んでいる。

お問い合わせ

平日9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇は、休日とさせていただきます。)